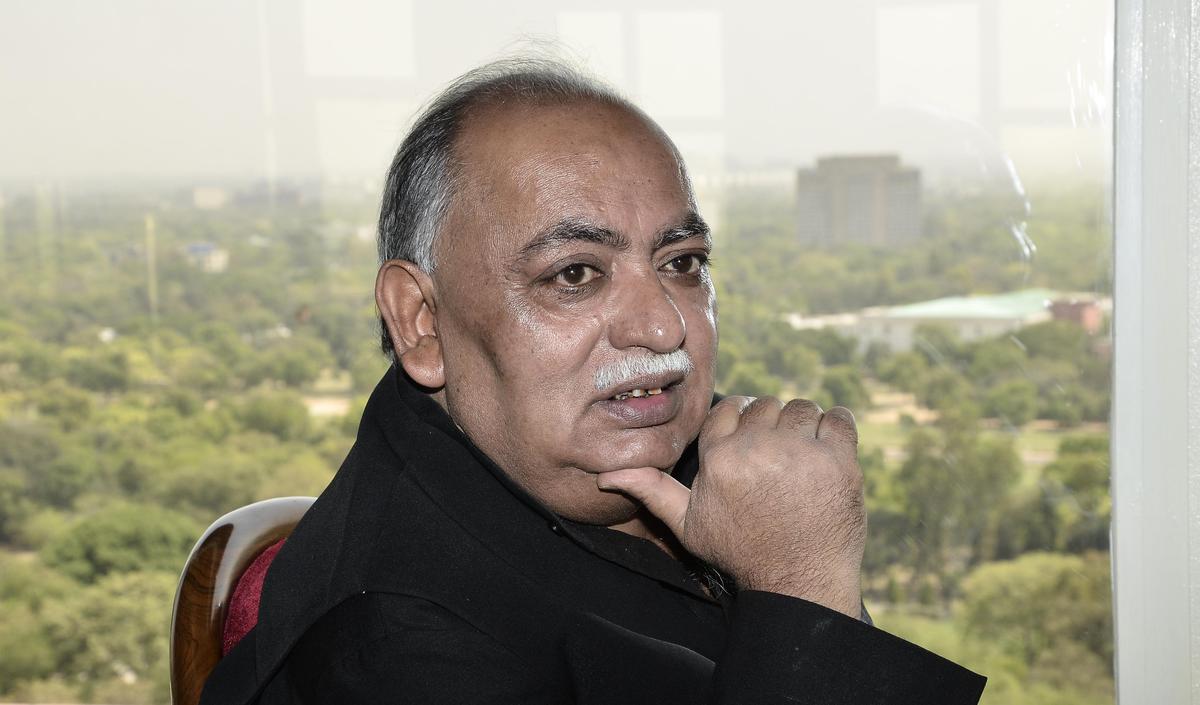

मिथिलेश सिंह

मन बहुत उदास है। ओबैद की इस हाहाकारी सूचना से कि मुनव्वर राना चले गये। लखनऊ से मुनव्वर राना का याराना था और कलकत्ते को वह अपना पीहर मानते थे। पीहर छूटा तो वह अवध के ही हो कर रह गये। कोई दूसरी हिजरत उन्हें मंजूर नहीं थी। कलकत्ते में उनका बिजनेस हुआ करता था। ट्रांसपोर्ट का। शायद अब भी हो। शायद न भी हो। गाड़ी- छकड़ा के कारोबारी को लिखने- पढ़ने से कितना लेना- देना हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मुनव्वर राना ने यह रूपक बदल दिया। उनके लिए कारोबार पेट भरने का जरिया था और लिखना- पढ़ना जीवित रहने का। मलिक मोहम्मद जायसी की धरती ने उनके रचनाकर्म को मांजा और धार दी। कलकत्ते ने उन्हें शायरी करना सिखाया। उन्हें पढ़ना सिखाया। सिखाया कि जब मौसम बौराया हो और जब बस्तियां कब्रगाह बन रही हों तो एक शायर की जिम्मेदारी और उसका बुनियादी धर्म क्या होना चाहिए। उन्हें पढ़ते हुए यह भरोसा जगता था कि तमाम बेहूदी चीजों के बावज़ूद कुछ बचा रह गया है। धुएं में बादल की तरह। आग में नदी की तरह। बचे रह गये हैं कुछ परिंदे। बचे रह गये हैं कुछ दरख्त। बची रह गयी है थोड़ी सी ताजा हवा अब भी। तमाम बेहुरमती के बावजूद। यह बचना- बचाना ही मुनव्वर राना का सरमाया रहा है। आज वह सरमाया भी चला गया।

उर्दू के दयार में मुनव्वर राना की इंट्री के समय एक से एक फन्ने खां सक्रिय थे। कोई ग़ालिब पर फिदा था तो किसी को ‘ मीर’ से आशनाई थी। किसी को फि़राक़ का जमाल दीवाना बनाये बैठा था तो कोई जोश मलीहाबादी का शैदाई था। बरगद का होना और न होना, दोनों सुकूनदेह घटनाएं नहीं होतीं। बरगद जब तक है, तब तक छोटेमोटे दरख्त उग नहीं सकते। वह सबका खून, सबकी गिजा, सबकी ताकत सोख लेता है। बरगद जब गिरता है तो इतना लंबा सन्नाटा छोड़ता है कि उसकी भरपाई आसान नहीं रह जाती। किस्सा कोताह कि मुनव्वर की राह में भी इन बरगदों के स्मृति चिन्ह थे। उनका शिल्प था। उनका क्राफ्ट था। उनकी पग ध्वनियां थीं और बज रहे थे ढोल- मंजीरे। ग़ज़लें कही जा रही थीं। आह और वाह से महफिलें गुलजार हो रही थीं। सब कुछ हो रहा था लेकिन सोच के स्तर पर गुणात्मक रूप से कुछ खास बदल नहीं रहा था। वही मीर, वही ग़ालिब, वही सरज़मीन। वही मोहब्बत। वही अफसाने। वही रोना, वही दुश्वारी। रेटारिक भी वही। सरोकार भी लगभग वही। कहन का अंदाज़ भी वही। घर- आंगन की चिंताओं के लिए जगहें थीं ही नहीं वहां। मुनव्वर राना शायरी में सच्चीमुच्ची का घर- आंगन ले कर आये, मां ले कर आये, वह पीड़ा ले कर आये जो देश विभाजन से उपजी थी और जो अब भी देखी, सुनी और महसूस की जाती है। अपने मुल्क में भी और सीमा पार भी। हिजरत की पीड़ा कैसी होती है और कितना कुछ छूटता- टूटता है जब कोई मुल्क दोफाड़ होता है, इस दर्द की तर्जुमानी के लिए वह हमेशा याद किये जाएंगे: ‘मज़ा आता था उर्दू का जहां की भोजपूरी में/ वो छपरा छोड़ आये हैं वो बलिया छोड़ आये हैं’। पुरवा के झोंके हमेशा दर्द बढ़ाते हैं। दर्द भी बढ़ाते हैं और नोस्टैल्जिया भी पैदा करते हैं। सीमा आर और सीमा पार, दोनों जगहों पर देश विभाजन की मारक पीड़ा बराबर बनी रही। आज भी है। लेकिन इसका क्रियेटिव नोटिस लिया मुनव्वर राना ने: ‘ तुम्हारे पास जितना है, हम उतना छोड़ आये हैं।’ हमारे समय की इतनी गंभीर बेचैनी को हाशिये पर रखने और उसे दाखिल दफ्तर करने के गुनाह का हिसाब जब होगा तो मुनव्वर के अलावा उनके कितने समकालीन ख़म ठोंक कर खड़े होने या अगली सफ़ में बैठने का साहस जुटा पायेंगे?

मुनव्वर की शायरी में वह सब कुछ है जिससे किसी समाज, किसी फिरके, किसी कुनबे, किसी दुनिया में हमारे- आप जैसे औसत आदमी के बने और बचे रहने की शिनाख्त हो सकती है। जहां पहचाना जा सकता है कि हम भी हैं, अपने पूरे आवताव के साथ। टूटते हुए। बिखरते हुए। संभलते हुए। लाम पर जाने के लिए कमर कसते हुए। ओबैद, मेरे भाई! अब से भी कह दो कि यह खबर झूठी है।