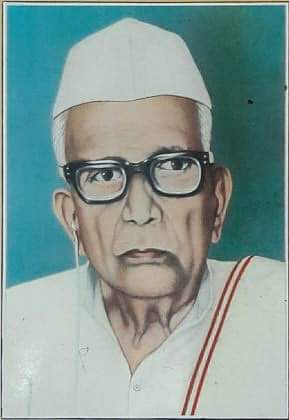

Jayaprakash Narayan’s Death Anniversary : लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बताए सूत्र आज भी व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रासंगिक और हैं प्रभावी

प्रो. रमाकांत पांडेय

राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं जब-जब अराजक होंगी तब तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण (जेपी) याद आएंगे। वह किसी व्यक्ति, दल या सत्ता के विरोधी नहीं थे। उनका मानना था कि कभी-कभी व्यवस्था देश व राज्य के अनुकूल व्यवहार नहीं करती। ऐसे में समाज को जीवंत और विकास को गति देने के लिए उसमें परिवर्तन जरूरी होता है। इसके लिए संघर्ष पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। जेपी के जीवन को तीन हिस्सों में देखा जा सकता है। पहला, जेपी की क्रांतिकारी छवि, दूसरा, सर्वोदयी और तीसरा, लोकनायक का है। तीनों को समग्रता में देखने पर विरोध की अनुभूति हो सकती है, यही जेपी की महानता थी।

1973 के नवंबर-दिसंबर की बात है। पटना विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षक और छात्र नेता जेपी से विमर्श के लिए कदमकुआं स्थित उनके निवास स्थान पहुंचे थे। इंदिरा गांधी को लेकर उन्होंने कहा था कि वह बेटी के समान हैं। उनका विरोध इंदिरा या कांग्रेस से नहीं, बल्कि व्यवस्था से है। व्यवस्था आमजन की हितैषी हो और उसमें अहंकार, भ्रष्टाचार की गंदगी न हो। इसे साफ करने की जिम्मेवारी बुद्धिजीवियों व युवाओं के कंधे पर होती है।

कोई दांव-पेच नहीं

वे लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते थे। इसके लिए उनका सुझाव था कि लोकशक्ति राज्यशक्ति पर अंकुश रखे। वर्तमान में राजनीतिक दल एक-दूसरे को मात देने के लिए कल, बल व छल (तकनीक, शक्ति व दांव-पेच) का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं। जेपी इसके सख्त विरोधी थे। उनका मानना था कि व्यवस्था व्यक्ति आधारित न हो। अगर जेपी को सरकार का कोई फैसला अच्छा नहीं लगता था तो वह तत्काल संबंधित को पत्र लिखते और सुझाव देते थे। इंदिरा गांधी को उन्होंने व्यवस्था में सुधार के लिए दर्जनों पत्र भेजे। इनमें से कई को बाद में सार्वजनिक भी किया गया।

पेश किया लोकतंत्र का एजेंडा

1977 में तानाशाही खत्म करने वाले जेपी ने लोकतंत्र के लिए अपना एजेंडा भी कई अवसरों पर प्रस्तुत किया था। 1959 में ‘ए प्ली फार रिकंस्ट्रक्शन आफ इंडियन पालिटी’ में विस्तार से इस पर प्रकाश डाला है। उनके शब्दों में, ‘मैं चाहता हूं कि हमारी वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं उन सिद्धांतों पर आधारित हों, जो प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रचलित थीं, क्योंकि मेरे हिसाब से वह सामाजिक विकास की दिशा में सबसे ज्यादा स्वाभाविक होगा और वे सिद्धांत समाज विज्ञान के नजरिए से कहीं ज्यादा सार्थक हैं। आज का राजतंत्र पूरी तरह से विदेशी है। जिसकी भारत की मिट्टी में कोई जड़ नहीं है। भारतीय जीवन जब तक फिर से आत्मनिर्भर और आपसी सहयोग पर आधारित नहीं होगा, तब तक स्वस्थ और आत्मनियंत्रित समाज संभव नहीं। हमें धर्म की पुरातन अवधारणा को फिर से स्थापित करना होगा और लोकतंत्र के लिए समुचित धर्म का स्वरूप तैयार करना होगा।’

जिनके स्वागत में बैठी रही सत्ता

जेपी स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की अगली पंक्ति के पैदल सिपाही थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू के बाद वह प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी उन्हें कैबिनेट में शामिल होने के लिए कई बार अनुरोध किए, मगर इमरजेंसी के बाद जेपी ने कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं किया। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित सिताब दियारा में 11 अक्टूबर, 1902 को जन्मे जेपी 1929 में अमेरिका से पढ़ाई पूरी कर स्वाधीनता समर में कूद पड़े थे। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। जिसमें नरेंद्र देव, यूसुफ मेहरैली, अच्युत पटवर्धन और राम मनोहर लोहिया का खूब साथ मिला। जेपी ने नेपाल में आजाद दस्ता नाम से एक गुरिल्ला फौज बनाई थी। खान अब्दुल गफ्फार से रावलपिंडी मिलने जाने के दौरान वह 18 सितंबर, 1943 को गिरफ्तार कर लिए गए।

यातना चैंबर के नाम से कुख्यात लाहौर किले में उन्हें 16 माह तक यातना देकर 12 अप्रैल, 1946 को रिहा किया गया। 19 अप्रैल, 1954 को विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया। इन्हीं दिनों जेपी ने नवादा जिले के कौआकोल प्रखंड अंतर्गत सोखोदेवरा गांव में आश्रम की स्थापना की। उनकी शोधपरक पुस्तक ‘ए प्ली फार रिकंस्ट्रक्शन आफ इंडियन पालिटी’ के लिए उन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। चंबल घाटी में डाकुओं से आत्मसमर्पण कराने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आठ अक्टूबर, 1979 को जेपी के जीवन का अंत हो गया।