तो क्या बसपा मुखिया अब आकाश आनंद को खुलकर मौका देने के मूड में आ गई हैं। जिस तरह से बसपा ने गृह मंत्री अमित द्वारा अम्बेडकर पर दिए बयान के विरोध में देशभर में प्रदर्शन किया। जिस तरह से आकाश आनंद ने दिल्ली में प्रदर्शन करते हुए न केवल अमित शाह को ललकारा वहीं कांग्रेस को भी निशाने पर लिया उससे वह लय में दिखे। ऐसे में देखना यह होगा कि मायावती आकाश आनंद को कितना खुलकर खेलने का मौका देती हैं।

Category: विचार

-

आकाश आनंद को ऐसे ही खुलकर खेलने देने से संवरेगी बसपा!

चरण सिंहयदि मायावती को बसपा को फिर से खड़ा करना है। अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में खड़ा करना है तो लगातार बीजेपी पर आक्रामक होना होगा। हालांकि जिस तरह से लोकसभा में सीतापुर में आकाश आनंद बीजेपी पर ज्यादा आक्रामक हो गए थे तो मायावती ने उन्हें घर बैठा दिया था। तो क्या मायावती बीजेपी का दबाव झेल पाएंगी ? क्या वह सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के छापे के डर से बाहर निकल पाएंगी ?दरअसल मायावती ने सेकंड लाइन का कोई नेता तैयार ही नहीं किया। आकाश आनंद उनका लाडला है उसे जेल जाते वह कैसे देख सकती हैं ? और नेता बिना जेल जाए बिना नहीं निखर सकता। यदि आकाश आनंद आंदोलन के नाम पर जेल जाते हैं तो उनका कद बढ़ेगा ही। यदि बीजेपी अपने पर दिए उनके बयान को लेकर उनको किसी मुकदमे में घसीटती है तो वह भी फिर आकाश आनंद के पक्ष में ही जाएगा।देखने की बात यह है कि यदि लोकसभा चुनाव मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती तो शायद चुनाव परिणाम कुछ और ही होता। पर क्या हुआ बीजेपी के दबाव में उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला लिया। क्या हासिल हुआ ? एक भी सांसद नहीं बना, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर लड़ने पर बसपा को 10 सीटें मिली थी।इसमें दो राय नहीं कि मायावती किसी समय बहुत बोल्ड शासक रही हैं। बाहुबली डीपी यादव ने अपने बेटे को चुनाव लड़ाने की बात बात क्या एक मंच से कर दी थी कि मायावती ने तुरंत उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे ही राजा भैया पर पोटा लगाकर उन्होंने अपनी शासकीय ताकत का एहसास करा दिया था। अपने ही सांसद उमाकांत यादव को उनके ही घर से गिरफ्तार करा दिया था। पर आज की तारीख में वह बहुत से दबाव में हैं। -

देश के अप्रतिम नेता अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत का जश्न

25 दिसम्बर, 2024 का सुशासन दिवस विशेष महत्त्व रखता है क्योंकि यह अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। इस मील के पत्थर को मनाने के लिए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 19 से 24 दिसम्बर, 2024 तक चलने वाले ‘प्रशासन गाँव की ओर’ नामक एक सप्ताह के अभियान की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य शासन को जमीनी स्तर पर लाना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशासनिक सेवाएँ ग्रामीण आबादी तक पहुँच सकें। सुशासन दिवस पारदर्शी, जवाबदेह और लोगों की ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी शासन के महत्त्व की याद दिलाता है। सुशासन सार्वजनिक संसाधनों और संस्थानों को ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से, भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग के बिना प्रबंधित करने की एक प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि कानूनों का पालन किया जाए, मानवाधिकारों की रक्षा की जाए और समाज की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। इसका उद्देश्य नागरिकों की प्रभावी रूप से सेवा करने और शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ज़िम्मेदारी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है।

डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत में हर साल 25 दिसम्बर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2014 में मनाया गया यह दिवस पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुँचे। अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रमुख भारतीय राजनेता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संस्थापक सदस्य थे। अपनी वाक्पटुता और काव्य कौशल के लिए जाने-जाने वाले, उन्हें उनके उदार राजनीतिक विचारों और आम सहमति बनाने के प्रयासों के लिए पार्टी लाइनों से परे सम्मान दिया जाता था। वाजपेयी का राजनीतिक करियर पाँच दशकों से अधिक समय तक चला, जिसके दौरान उन्होंने भारत की घरेलू और विदेश नीतियों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के सम्मान में, उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

25 दिसम्बर, 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रतिष्ठित राजनेता, कवि और वक्ता थे। उन्होंने तीन बार भारत के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया और देश के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके कार्यकाल में महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधार, स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ और भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार के प्रयास शामिल थे। वाजपेयी के नेतृत्व की विशेषता लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी, जो उनकी जयंती को सुशासन दिवस मनाने का एक उपयुक्त अवसर बनाती है। सुशासन दिवस 2024 न केवल वाजपेयी की विरासत का स्मरण करता है, बल्कि नागरिकों और अधिकारियों से देश के समग्र विकास के लिए पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी शासन को बढ़ावा देने का आग्रह भी करता है।

25 दिसम्बर, 2024 का सुशासन दिवस विशेष महत्त्व रखता है क्योंकि यह अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। इस मील के पत्थर को मनाने के लिए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 19 से 24 दिसम्बर, 2024 तक चलने वाले ‘प्रशासन गाँव की ओर’ नामक एक सप्ताह के अभियान की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य शासन को जमीनी स्तर पर लाना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशासनिक सेवाएँ ग्रामीण आबादी तक पहुँच सकें। सुशासन दिवस पारदर्शी, जवाबदेह और लोगों की ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी शासन के महत्त्व की याद दिलाता है। सुशासन सार्वजनिक संसाधनों और संस्थानों को ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से, भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग के बिना प्रबंधित करने की एक प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि कानूनों का पालन किया जाए, मानवाधिकारों की रक्षा की जाए और समाज की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। इसका उद्देश्य नागरिकों की प्रभावी रूप से सेवा करने और शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ज़िम्मेदारी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है।

भारतीय राजनीति में उनके योगदान और पारदर्शी और जवाबदेह सरकार के लिए उनके दृष्टिकोण को मान्यता देना। जागरूकता को बढ़ावा देना, नागरिकों को सुशासन के महत्त्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करना। जनता की प्रभावी और नैतिक रूप से सेवा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मज़बूत करना। इसे किसी संगठन या समाज के भीतर निर्णय लेने और लागू करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शासन केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही आवश्यक नहीं है; यह उद्देश्यों को प्राप्त करने और समुदाय या समूह की आवश्यकताओं को सम्बोधित करने में भी मदद करता है। विश्व बैंक के अनुसार, सुशासन “वह तरीक़ा है जिसमें विकास के लिए किसी देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग किया जाता है”। संस्थाओं को इस तरह से संचालित होना चाहिए कि दूसरों के लिए यह देखना आसान हो कि क्या कार्य किए जा रहे हैं। यह भ्रष्ट आचरण को भी रोकता है। शासक वर्ग को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इससे लोगों और पूरे समाज की बेहतरी सुनिश्चित होगी।

शासी संस्थाओं को लोगों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उचित समय के भीतर उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। समाज के सभी वर्गों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के सुधार के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। निर्णय समाज के एक बड़े वर्ग की सहमति से लिए जाने चाहिए, ताकि यह किसी के लिए हानिकारक न हो। उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए ताकि ऐसे परिणाम प्राप्त हों जो उनके समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करें। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को बनाए रखने के लिए कानूनी ढांचे को निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाना चाहिए। समाज के लोगों को वैध संगठनों या प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। इसमें कमजोर और पिछड़े समूह भी शामिल हैं। सुशासन प्रथाएँ जनता के हितों को बनाए रखने में मदद करती हैं। सुशासन किसी संगठन को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए मौजूदा संसाधनों का इष्टतम और कुशल उपयोग करने में सक्षम बनाता है। सुशासन प्रथाएँ शक्ति और पद के अत्यधिक उपयोग के विरुद्ध जाँच और संतुलन भी सुनिश्चित करती हैं।

शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी तभी प्राप्त की जा सकती है जब सुशासन प्रथाओं को लागू किया जाए। सुशासन दिवस विभिन्न पहलों के माध्यम से नैतिक शासन, पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी पर ज़ोर देता है। इन पहलों का उद्देश्य प्रशासन को अधिक कुशल, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाना है। ई-गवर्नेंस, डिजिटल साक्षरता और सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुँच को बढ़ावा देता है। नागरिकों को सार्वजनिक सूचना तक पहुँचने के लिए सशक्त बनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। सरकारी परियोजनाओं पर प्रतिक्रिया प्रदान करके नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। पूरे भारत में स्वच्छता, सफ़ाई और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। लाभार्थियों को सीधे सब्सिडी हस्तांतरित करता है, भ्रष्टाचार को कम करता है और लक्षित वितरण सुनिश्चित करता है। कुशल शासन के लिए देरी को सम्बोधित करते हुए सरकारी परियोजनाओं के समय पर निष्पादन की निगरानी करता है।

(लेखक कवि, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट हैं)

-

देश में काम कर रहा भ्रष्टाचारियों का सु संगठित गिरोह

रघु ठाकुर

पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों में निरंतर भ्रष्टाचारियों के पकड़े जाने की खबरें आ रही हैं। एक फार्म हाउस से बताया जा रहा है की श्री सौरभ शर्मा जो परिवहन विभाग में सिपाही थे की कार से 54 किलो सोना और दस करोड़ रुपए नकदी बरामद हुआ है । इसी प्रकार एक सिपाही के घर से 234 किलो चांदी और 1=72 करोड़ रु नगद मिले हैं ।यह आंकड़ा आश्चर्यजनक है साथ ही मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार की कहानी को भी सिद्ध करता है। आयकर और लोकायुक्त की टीम इसकी जांच कर रही है ।

परंतु अब सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि अगर एक सामान्य अधिकारी या एक सिपाही इतना पैसा भ्रष्टाचार में कमा सकता है तो क्या वह अकेला यह कर सकेगा ?

मेरी यह समझ है कि इस भ्रष्टाचार के पीछे एक सु संगठित गिरोह रहा होगा जो ऊपर के अधिकारियों व सरकार का संरक्षण प्राप्त रहा होगा ।

कोई भी आरटीओ या कोई सिपाही बगैर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या मंत्री के संरक्षण के ऐसे भ्रष्टाचार के काम को अंजाम नहीं दे सकता। जो आरटीओ की चौकियों पर नियुक्तियां होती हैं उन्हें भी वह अपने आप नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार के मामलों में तत्कालीन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या जो पदाधिकारी व मंत्री आदि रहे होंगे उन सब की भी हिस्सेदारी होगी।

अगर एक आरटीओ के पास से इतनी रकम मिलती है और पचास किलो सोना मिलता है तो फिर जो उच्च अधिकारी और सरकार के मंत्री रहे होंगे जिन्होंने आंखें बंद कर ऐसे भ्रष्टाचार की अलिखित अनुमति दी होगी उनके पास कितना पैसा होगा।

में मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि वह न केवल इनकी जांच कराएं बल्कि लोकायुक्त पुलिस को कहे कि वह जिस कार्यकाल में यह पैसा इकट्ठा किया गया है उस समय के जो अधिकारी व मंत्री थे उन सब की संपत्ति की भी जांच करें ताकि कुछ जड़ तक जांच पहुंच सकें। और भ्रष्टाचार की जड़ तक लोकायुक्त के हाथ पहुंच सके और कुछ निर्णायक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए जा सके ।( लेखक लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं)

-

संसद के कलुषित परिवेश का जिम्मेवार कौन?

संसद में शोर-शराबा, वेल में जाकर नारेबाज़ी करना, एक-दूसरे पर निजी कटाक्ष करना यहां तक कि कई बार हाथापाई पर उतारू हो जाना आज संसद की आम तस्वीर है। आखिर सियासी पार्टियों और सांसदों का बर्ताव इतना अराजक क्यों हो गया है? क्या आज पार्टियों के निहित स्वार्थों ने संसद को मज़ाक बनाकर रख दिया है। अब समय आ गया है कि हमारे सभी सांसद इस बात पर ध्यान दें कि संसदीय लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है। अन्यथा जनता ही उसका उपहास करने लगेगी। हमारे सांसदों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वे किस तरह की विरासत छोड़ कर जा रहे हैं। क्या वे संसद को इसके पतन के भार के नीचे दबने देंगे? आज जो हो रहा है, वो हम देख ही रहे हैं। उम्मीद है कि देश के सांसदों को, सांसद चलाने वालों को इस बात का भान जल्द हो कि देश का नागरिक उन्हें कितनी उम्मीद के साथ देखता है। साथ ही उन्हें कई मौकों पर उदाहरण की तरह रखता है।

प्रियंका सौरभ

पिछले कुछ दिनों से संसद में जो कुछ हो रहा है, उससे देश निराश है। संसद चलाकर ही सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब सही ढंग से दे सकती है। हंगामे के माहौल में सांसदों को अपनी बात रखने का मौक़ा ही नहीं मिलता। कोई बच्चा भी समझ सकता है वेल में जाकर नारेबाज़ी और हंगामा कर सदन की कार्यवाही रोकने से कैसे विरोध जताया जा सकता है। अच्छी बात तो तब कही जाएगी, जब आप अपने सवाल साफ़-साफ़ रखें और सरकार साफ़-साफ़ जवाब दे पाए। लेकिन इससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि संसद की कार्रवाई में बाधा अपवाद की बजाय नियम बन गया है और हमारे राजनेताओं को इस पर कोई पछतावा नहीं होता है। पिछले वर्षों में यह गिरावट बड़ी तेजी से आई है। सांसद एक-दूसरे पर चिल्लाते हैं, विधायी कागजों को छीनकर फाड़ देते हैं, छोटे से मुद्दे पर सदन के बीचों-बीच आ जाते हैं। पिछले वर्षों में ज्यादातर विधेयकों को बिना चर्चा के ही पारित किया गया है। यह संसदीय प्रणाली का दुरुपयोग है।

अब विपक्षी पार्टियों और कुछ सांसदों ने संसद की दुर्गति कर रखी है। दोनों सदनों में निजी एजेंडों को लेकर अनुत्पादक हंगामा कर कार्यवाही ठप करा देना आम बात है। संसद में शोर-शराबा, वेल में जाकर नारेबाज़ी करना, एक-दूसरे पर निजी कटाक्ष करना यहां तक कि कई बार हाथापाई पर उतारू हो जाना आज संसद की आम तस्वीर है। आखिर सियासी पार्टियों और सांसदों का बर्ताव इतना अराजक क्यों हो गया है? क्या आज पार्टियों के निहित स्वार्थों ने संसद को मज़ाक बनाकर रख दिया है।

सांसदों के रवैये को देखते हुए लगता नहीं है कि उसकी मंशा देश के विकास की योजनाएं बनने देने की है। ऐसा लग रहा है कि सांसदों ने पूरे संसदीय लोकतंत्र को बंधक बना लिया है। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आजकल टीवी पर लाइव दिखाई जाती है, लिहाज़ा देश का आम आदमी भी वह सब कुछ देखता है, जो संसद में रोज़ हो रहा है। आख़िर सांसद लोगों के सामने अपनी क्या छवि पेश कर रहे हैं? ज़रा सोचिए कि देश के लोगों के मन में आपकी क्या छवि बनती जा रही है?

यह सच है कि इस गिरावट का कारण यह है कि राजनीति आज संख्या का खेल बन गई है जिसके चलते क्षेत्रीय क्षत्रप अपनी मनमर्जी कराने के लिए दबाव डालते हैं। वे न केवल दादागिरी की राजनीति में विश्वास करते हैं अपितु सफल संसद सत्र के पैमाने को ‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’ भी बनाते हैं। आज विषय-वस्तु की बजाय आकार महत्वपूर्ण बन गया है जिसके चलते संसद में गली-मोहल्लों के झगड़ों जैसे दृश्य देखने को मिलते हैं। इसलिए इस गिरती राजनीतिक संस्कृति और नैतिक मूल्यों में संसदीय कार्रवाई में राजनीति को प्रभावित करने वाली विषय सामग्री नहीं मिलती है।

कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि संसद अब महज़ एक स्कोरिंग क्लब बन कर रह गई है। बहुतों को पता होगा कि संसद की एक मिनट की कार्यवाही पर ढाई लाख रुपए ख़र्च हो जाते हैं। इस तरह एक दिन की सामान्य कार्यवाही पर औसतन छह करोड़ रुपए का ख़र्च आता है। जिस दिन कार्यवाही लंबी चलती है, उस दिन ख़र्च और बढ़ जाता है। ज़रा सोचिए कि यह पैसा आता कहां से है। ज़ाहिर है कि देश के आम लोगों की जेब से ही आता है। लोकतंत्र में इससे बड़ा और क्या मज़ाक होगा कि संसद की कार्यवाही लगातार ठप रहे या फिर दिन भर रह-रह कर हंगामा होता रहे, फिर भी एक दिन में छह करोड़ रुपए ख़र्च हो जाएं। ज़रा सोचिए कि छह करोड़ रुपए से क्या-क्या हो सकता है? हज़ारों गांवों की क़िस्मत संसद की एक दिन की कार्यवाही पर होने वाले ख़र्च से बदल सकती है। लाखों ग़रीब लड़कियों की शादी हो सकती है। लघु और कुटीर उद्योगों से हज़ारों नौजवानों की क़िस्मत संवर सकती है। लेकिन सांसद यह सब नहीं सोचते। विकास की योजनाएं भले न बनें, व्यक्तिगत हित ज़रूर सुधरने चाहिए। क्या सांसद देश से ऊपर हो गए हैं?

एक बात और सारे सांसद हंगामेबाज़ हों, ऐसी बात नहीं हैं। जो कामकाज को लेकर गंभीर हैं, वे कुछ नहीं कर पाते। सवाल है कि सांसद हर बार माहौल क्यों नहीं बनाते? क्या सांसद केवल हंगामा करने के लिए ही पहुंचते हैं? सांसदों ने लोकसभा को पंगु बना कर रख दिया है। हक़ीक़त यह है कि लोकतंत्र का लोक यानी देश की जनता लोकसभा का चुनाव सीधे तौर पर करती है। ऐसे में अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदन को लोक के सदन यानी लोकसभा की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोकसभा में हुए हर काम में अड़ंगा डाल दिया जाए।

लोकसभा में तय दिनों में सभी सांसदों को तीन-तीन मिनट ही सही, अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में बोलने दिया जाए। बार-बार हंगामा करने वाले सांसदों को चिन्हित किया जाए और उनकी सूची प्रचारित कराई जाए। ऐसे नियम बनाए जाएं कि वेल में आने या पर्चा लहराने या दूसरा किसी भी क़िस्म का हंगामा करने वाले सांसद के ख़िलाफ़ ख़ुद-ब-ख़ुद कोई तय कार्यवाही हो जाए। कुछ सांसद वॉकआउट करने के बाद दोबारा सदन में क्यों आ जाते हैं? केवल दिखावा करने के लिए ऐसा करते हैं, उन्हें देश के विकास से कोई लेना-देना नहीं है।

वे संसद में कुछ कर नहीं पा रहे हैं और उधर उनके लोकसभा क्षेत्र की जनता त्रस्त, क्योंकि वे उनकी समस्याएं सुलझा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि संसद में केवल हंगामा हो रहा है। इसलिए संसद को अखाड़ा बनने से रोकें। नेतृत्व को भी अपनी बात समझाएं, उनके हर ग़लत-सही आदेश का आंख मूंदकर पालन न करें। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की गरिमा बचाए रखना सांसदों का प्रथम काम है। संसद को महत्वहीन बनाने के खतरनाक आयामों को शायद ये लोग नहीं समझते हैं। हमारी संसद हमारे राष्ट्र की आधारशिला है जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है और जिससे अपेक्षा की जाती है कि वह हमारे राष्ट्रीय हितों पर संप्रभु निगरानी रखे। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और सरकार का अस्तित्व उस पर लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। अत: समय आ गया है कि हमारे सभी सांसद इस बात पर ध्यान दें कि संसदीय लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है। अन्यथा जनता ही उसका उपहास करने लगेगी। हमारे सांसदों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वे किस तरह की विरासत छोड़ कर जा रहे हैं। क्या वे संसद को इसके पतन के भार के नीचे दबने देंगे? आज जो हो रहा है, वो हम देख ही रहे हैं। उम्मीद है कि देश के सांसदों को, सांसद चलाने वालों को इस बात का भान जल्द हो कि देश का नागरिक उन्हें कितनी उम्मीद के साथ देखता है। साथ ही उन्हें कई मौकों पर उदाहरण की तरह रखता है।

(लेखिका रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,

कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार हैं) -

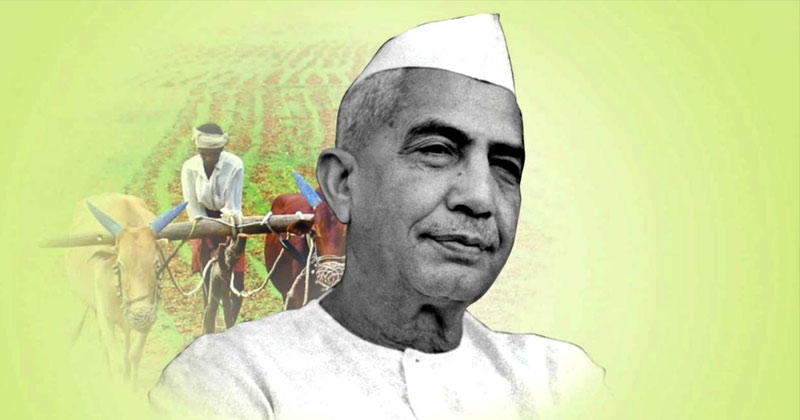

चौधरी चरण सिंह की नीतियों को कौन सा दल अपना रहा है ?

चरण सिंहचौधरी चरण सिंह की जयंती हर साल की तरह इस साल भी सभी दलों ने किसान दिवस के रूप मनाई। सभी ने चौधरी साहब की किसानों के लिए किये गए प्रयास पर भी प्रकाश डाला पर आज के नेता चौधरी साहब की नीतियों को अपनाने को तैयार नहीं। चरण सिंह की सादगी, ईमानदारी, मेहनत, समर्पण और किसानों की समस्याओं के प्रति चिंता किसी दल का कोई नेता समझने तैयार नहीं। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसी दल का कोई नेता बताएगा कि उन्होंने चरण सिंह की कौन सी खूबी अपनाई हुई है। खुद उनके पोते जयंत चौधरी धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी के साथ हो गए हैं। किसानों की समस्याएं उनको भी नहीं दिखाई देती हैं।

खुद चरण सिंह के चेले भी किसानों की सुध लेने को तैयार नहीं। वैसे तो चौधरी चरण सिंह के बहुत कम शिष्य बचे हैं पर किसी ने चौधरी साहब के किसानों के प्रति लगाव को समझा नहीं। जितनी चिंता किसानों की चरण सिंह करते थे, उसकी एक चौथाई भी आज के नेता करने को तैयार नहीं। गत दिनों किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया। इन दिनों भी एक साल से किसान आंदोलन चल रहा है। यदि विपक्ष किसानों के लिए संघर्ष कर रहा होता तो फिर किसानों को आंदोलन क्यों करना पड़ता ?यदि चौधरी चरण सिंह के बाद में किसी नेता ने किसानों के लिए काम किया है तो फिर उसे किसान नेता के रूप में क्यों नहीं पेश किया जाता। मतलब बिल्कुल साफ है कि चरण सिंह के शिष्य जातियों में उलझ कर रह रहे। चरण सिंह के सबसे प्रिय शिष्य रहे मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह तो अजगर की बात करते थे। अजगर की बात वह इसलिए करते थे क्योंकि अजगर मतलब अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत जातियां किसानी से जुड़ी थी।चौधरी चरण सिंह पेशे की करते थे और आज के नेता जाति की। ऐसे ही लालू प्रसाद ने भी चरण सिंह के पाठशाला में राजनीति का ककहरा सीखा था। वह भी लम्बे समय तक एम वाई समीकरण पर लम्बे समय तक बिहार पर राज करते रहे। मतलब किसानों के वोट हर किसी को चाहिए पर किसानों के लिए काम करने को तैयार नहीं है। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर जाता है। उनका यह भी कहना था कि जिस देश की जनता भ्रष्ट होगी वह देश कभी आगे नहीं जा सकता है। -

दलित किसके लिए लड़ रहे हैं? अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धा राष्ट्र दृष्टिकोण में, न कि नाम जपने में।

सरकार ने महिला सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 जैसी पहल की है। इसने अंबेडकर की विरासत का सम्मान करने के लिए पंच तीर्थ स्थलों का निर्माण करके दलितों की गरिमा पर ज़ोर दिया। ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य दलितों सहित हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाना है। हाल के वर्षों में भाजपा में दलितों का प्रतिनिधित्व काफ़ी बढ़ा है। इन प्रयासों के बावजूद, जाति-आधारित भेदभाव जारी है, जिसमें दलित व्यक्ति पर पेशाब करने जैसी घटनाएँ शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम और पंच तीर्थ स्थलों का उद्देश्य दलितों के सम्मान और विमर्श को ऊपर उठाना है। भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर दलित नेताओं को अभूतपूर्व रूप से शामिल किया है। अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धा राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को अपनाने में निहित है, न कि केवल उनका नाम जपने या उनकी छवि का आह्वान करने में। बाबासाहेब अंबेडकर एक पूजनीय व्यक्ति बने हुए हैं, जो दलितों की सम्मान और समानता की आकांक्षाओं के केंद्र में हैं। उनकी विरासत दलितों से आगे तक फैली हुई है, जो भेदभाव और राष्ट्र निर्माण पर व्यापक चर्चाओं को प्रभावित करती है।

प्रियंका सौरभ

बाबासाहेब अम्बेडकर की विरासत पर चल रहा राजनीतिक विवाद, इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे राजनेता, विशेष रूप से प्रमुख जातियों के, जाति-आधारित भेदभाव को सम्बोधित किए बिना इसका शोषण करते हैं। यह इस बात पर ज़ोर देता है कि दलित केवल पहचान के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, समानता और अवसरों के लिए लड़ते हैं और राष्ट्र के लिए अम्बेडकर के दृष्टिकोण पर ज़ोर देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अम्बेडकर के समर्थकों द्वारा “ईश्वर की ग़लत खोज” के बारे में हाल ही में की गई टिप्पणियों ने आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था की निरंतरता पर चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है। इन टिप्पणियों ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या वे जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ दशकों से चल रही सक्रियता को कमजोर करती हैं। बी.आर. अम्बेडकर के विचार और दृष्टिकोण अत्यधिक प्रासंगिक बने हुए हैं, जो न केवल दलितों के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अम्बेडकर के सिद्धांतों को चुनिंदा रूप से अपनाना और हाशिए पर पड़े समूहों से सम्बंधित मुद्दों पर अपर्याप्त ध्यान उनके मिशन के सार को कमजोर करता है। अम्बेडकर को देवता बनाने की प्रथा सामाजिक परिवर्तन और दलित समुदाय को सशक्त बनाने में उनके अपार योगदान में निहित है।

राजनेता, जिनमें से अधिकांश प्रमुख जातियों से हैं, जातिगत भेदभाव को सम्बोधित किए बिना अंबेडकर की विरासत पर बहस कर रहे हैं। कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से अंबेडकर की पहल का विरोध किया, आरक्षण और मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया। पार्टी ने जातिगत वास्तविकताओं को सम्बोधित करने के बजाय दलितों को एक गरीब वर्ग (“गरीब जनता”) के रूप में माना। बजट आवंटन के बावजूद दलितों को अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो 50-60 साल पहले की तरह ही है। अंबेडकर की विरासत पर संसद की बहस प्रमुख जाति के राजनेताओं के बीच जातिगत प्रवचन की सतहीता को उजागर करती है। बुलंद बयानबाजी के बावजूद, जाति-आधारित भेदभाव प्रणालीगत बना हुआ है, जिसका सबूत दलितों के खिलाफ हिंसा जैसी चल रही घटनाओं से मिलता है। दलितों के मुद्दों को उठाने में इंडिया ब्लॉक की तीव्रता हाशिए पर पड़े समूहों के संघर्षों की वास्तविक समझ की कमी के विपरीत है। सरकार ने महिला सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 जैसी पहल की है। इसने अंबेडकर की विरासत का सम्मान करने के लिए पंच तीर्थ स्थलों का निर्माण करके दलितों की गरिमा पर ज़ोर दिया। ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य दलितों सहित हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाना है। हाल के वर्षों में भाजपा में दलितों का प्रतिनिधित्व काफ़ी बढ़ा है। इन प्रयासों के बावजूद, जाति-आधारित भेदभाव जारी है, जिसमें दलित व्यक्ति पर पेशाब करने जैसी घटनाएँ शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम और पंच तीर्थ स्थलों का उद्देश्य दलितों के सम्मान और विमर्श को ऊपर उठाना है। भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर दलित नेताओं को अभूतपूर्व रूप से शामिल किया है।

अंबेडकर के विचार दलितों से परे हैं, जो सभी हाशिए पर पड़े समूहों के लिए भेदभाव और असमानता का समाधान प्रस्तुत करते हैं। ध्यान अस्तित्व से हटकर समान अवसर और शासन और प्रशासन में प्रतिनिधित्व की आकांक्षाओं पर केंद्रित हो गया है। अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धा राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को अपनाने में निहित है, न कि केवल उनका नाम जपने या उनकी छवि का आह्वान करने में। बाबासाहेब अंबेडकर एक पूजनीय व्यक्ति बने हुए हैं, जो दलितों की सम्मान और समानता की आकांक्षाओं के केंद्र में हैं। उनकी विरासत दलितों से आगे तक फैली हुई है, जो भेदभाव और राष्ट्र निर्माण पर व्यापक चर्चाओं को प्रभावित करती है। दलित केवल पहचान की राजनीति से परे समान अवसर, शासन में समानता और अपनी आकांक्षाओं के लिए सम्मान चाहते हैं। उनका संघर्ष आकांक्षा और राष्ट्रीय समावेशिता के व्यापक विषयों को शामिल करता है। दलित पहचान के संकट से नहीं जूझ रहे हैं; उनका संघर्ष सम्मान, मान्यता, अवसर और समानता पर केंद्रित है। अंबेडकर से लेकर कांशीराम, मायावती और रामविलास पासवान जैसे नेताओं तक, दलित आंदोलन लचीलेपन और आकांक्षाओं की विरासत पर आधारित है। दशकों से तुष्टिकरण की राजनीति ने दलितों को वंचित रखा है, कुछ लाभ प्रदान किए हैं जबकि समानता की उनकी आकांक्षाओं को दबा दिया है।

अंबेडकर की विरासत पर बहस आधुनिक भारत में जातिगत भेदभाव की निरंतरता को रेखांकित करती है। जाति मानव समानता और सम्मान के साथ सबसे महत्त्वपूर्ण विश्वासघात बनी हुई है, जो सच्ची सामाजिक प्रगति में बाधा डालती है। जाति-आधारित पूर्वाग्रहों को चुनौती देने और समुदायों में आपसी सम्मान को बढ़ावा देने के लिए अभियानों और शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करें। भेदभाव विरोधी कानूनों को लागू करें और जाति-आधारित हिंसा और असमानता के लिए कठोर दंड का प्रावधान करें। दलितों और अन्य हाशिए के समूहों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों तक पहुँच का विस्तार करें। सामूहिक गौरव को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर अंबेडकर जैसे दलित नेताओं के योगदान को पहचानें और उनका सम्मान करें। शिकायतों को दूर करने और विश्वास बनाने के लिए समुदायों के बीच खुली चर्चा की सुविधा प्रदान करें। राजनीतिक नेताओं से विभाजनकारी बयानबाजी से बचने और सामाजिक न्याय के लिए नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करें। समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए शासन, शिक्षा और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाएँ। हाशिए के समुदायों के भीतर समानता और सम्मान की वकालत करने वाली स्थानीय पहलों का समर्थन करें।

—

-प्रियंका सौरभ

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,

कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, -

समय और धन की बचत होगी, चुनावी मोड से बाहर निकलेगा भारत

भारत में बार-बार चुनाव होते हैं, जिससे समय और पैसे की बड़ी बचत हो सकती है अगर चुनाव एक साथ कराए जाएँ। अब वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया है, जिससे इस सवाल का जवाब मिल सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन भारत के चुनावों के लिए एक स्थायी समाधान साबित होगा?। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से सरकार का कामकाज आसान हो जाएगा। देश में बार-बार चुनाव होने से काम अटकता है। क्योंकि चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो-हो जाती है। जिससे परियोजनाओं में देरी होती है और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। वहीं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने से सरकार नीति निर्माण औरऔर उसके अमल पर ज़्यादा ध्यान दे पाएगी। यही नहीं, दावा किया जा रहा है कि एक बार चुनाव कराने से लागत कम होगी और संसाधन भी कम लगेंगे। एक राष्ट्र, एक चुनाव के आलोचक मतदाताओं की थकान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जब चुनाव कई बार और लगातार होते हैं, तो शिक्षित मतदाता भी उन्हें एक अतिरिक्त छुट्टी के रूप में देखता है।

प्रियंका सौरभ

भारत में ‘एक देश, एक चुनाव’ आखिरी बार 1967 में हुआ था, जब मैं पैदा हुई थी और तब चौथी लोकसभा के चुनाव हुए थे।पहली बार पूरे देश में एक साथ मतदान 1951 में हुआ था, जब जवाहरलाल नेहरू के समय में पहला आम चुनाव हुआ था। यह बहुत बड़ा काम था क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था। इस चुनाव में 1, 874 उम्मीदवार और 64 से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियाँ, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 489 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ रही थीं। एक साथ चुनाव, जिसे “एक राष्ट्र, एक चुनाव” के रूप में भी जाना जाता है, भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव को संदर्भित करता है। इस अवधारणा का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, संसाधनों को बचाना और बार-बार होने वाले चुनावों के कारण होने वाली बाधाओं को कम करना है। लोकसभा और राज्य के चुनाव एक साथ कराने के विभिन्न लाभ क्या हैं? एक साथ चुनाव कराना संविधान के संघीय चरित्र के विरुद्ध कैसे होगा? अन्य संसदीय लोकतंत्रों में इस सम्बंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ क्या हैं?

एक साथ चुनाव कराने से वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों की एक महत्त्वपूर्ण राशि की बचत हो सकती है, साथ ही चुनाव प्रचार में लगने वाला समय भी बच सकता है। एक साथ चुनाव कराने से चुनाव-संचालित नीति निर्माण का प्रभाव कम हो सकता है, जिससे सरकारें अल्पकालिक राजनीतिक लाभों के बजाय दीर्घकालिक योजना और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। बार-बार चुनाव कराने से मतदाता थक सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मतदान कम हो सकता है। चुनाव के दौरान लागू की जाने वाली आदर्श आचार संहिता विकास परियोजनाओं और नीतिगत निर्णयों में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसके कारण उम्मीदवारों द्वारा धन और बाहुबल का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, साथ ही चुनाव आयोग को भी इन चुनावों के संचालन के लिए सरकारी खजाने से बहुत अधिक धन ख़र्च करना पड़ता है। इन चुनावों में मौजूदा मंत्रियों और विधायकों का समय बर्बाद होता है, क्योंकि उन्हें प्रचार के दौरान अपना ध्यान क्षेत्रीय चुनावों पर लगाना पड़ता है। इससे मीडिया रिपोर्टिंग का महत्त्वपूर्ण समय भी नष्ट हो जाता है, जो सार्वजनिक नीतियों की जांच करने के बजाय चुनाव जीतने वाले लोगों पर चर्चा करने में व्यस्त रहता है। इसलिए, कुल मिलाकर, इन चुनावों में समय और धन की कुल हानि हुई है।

यह सच है कि एक साथ चुनाव कराने से ऊपर बताई गई कमियों का असर कम हो सकता है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि इससे सरकार की जवाबदेही भी कमज़ोर हो सकती है। राज्यों के चुनाव केंद्र सरकार द्वारा अपनी नीतियों के लिए लिटमस टेस्ट के रूप में लिए जाते हैं। विधायक और मंत्री प्रचार के दौरान लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं। इस प्रक्रिया में वे अपनी भावी योजनाओं की घोषणा करते हैं और साथ ही अपनी नीतियों का बचाव भी करते हैं, इस प्रक्रिया के दौरान लोग आम तौर पर उनसे सवाल पूछते हैं। अलग-अलग चुनाव लोगों को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों को अलग तरीके से लेने की अनुमति देते हैं क्योंकि यह संघवाद का वास्तविक सार है। अलग-अलग चुनावों के ये सभी सकारात्मक पहलू एक साथ चुनाव होने से समाप्त हो सकते हैं और फिर विधायकों को पाँच साल में सिर्फ़ एक बार लोगों के पास जाना होगा। इससे विधायकों की जवाबदेही पर ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

एक साथ चुनाव होने से नागरिकों के लिए सरकार के प्रदर्शन से असंतोष व्यक्त करने के अवसरों की संख्या कम हो सकती है। राष्ट्रीय और राज्य चुनावों को मिलाने से स्थानीय चिंताओं की क़ीमत पर राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित हो सकता है। एक साथ चुनाव की व्यवस्था में संसद या विधानसभा में बहुमत न होने की स्थिति में गठबंधन सरकार का गठन ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक साथ चुनाव लागू करने के लिए संविधान में महत्त्वपूर्ण संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है, जो एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है। इसके अतिरिक्त, यह देश के संघीय ढांचे को बाधित कर सकता है। जबकि एक साथ चुनाव होने से समय और संसाधन की बचत हो सकती है, इससे लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही भी प्रभावित हो सकती है।

ऐसी व्यवस्था लागू करने से पहले इन लाभों और नुकसानों को ध्यान से तौलना ज़रूरी है। देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परामर्श और विशेषज्ञों की राय पर विचार किया जाना चाहिए। बार-बार होने वाले चुनावों से न केवल मतदाता थक जाते हैं, बल्कि इससे संसाधनों, प्रचार समय, उपकरणों और सार्वजनिक धन की भी बर्बादी होती है।देश को हमेशा चुनावी मोड में नहीं रहना चाहिए. यह समस्या चुनावी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करने की ज़रूरत को दर्शाती है।

(लेखिका रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,

कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार हैं)

-

राहुल गांधी को मोहब्बत के बाजार में नफरत की दुकान साबित करने का प्रयास!

चरण सिंह

जब कोई किसी का रास्ता रोककर खड़ा हो जाएगा तो वह क्या करेगा ? ऐसा ही धक्का कांड में राहुल गांधी प्रकरण लग रहा है। आखिर राहुल गांधी का रास्ता रोकने की बीजेपी सांसदों को जरूरत ही क्या थी ? राहुल गांधी प्रतिपक्ष नेता हैं। क्या राहुल गांधी आकर खुद बीजेपी के सांसदों से भिड़े थे ? ये प्रश्न धक्का कांड में अपने आप खड़े हो जा रहे हैं। दरअसल यह सब बीजेपी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यह बीजेपी की अम्बेडकर मुद्दे से भटकाने रणनीति मानी जा रही है। राहुल गांधी जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, ऐसे में अब बीजेपी की रणनीति है कि राहुल गांधी को मोहब्बत के बाजार में नफरत की दुकान के रूप से साबित कर दिया जाए। तो क्या राहुल गांधी बीजेपी की रणनीति को समझ नहीं पाए और उनकी रणनीति में फंस गए ? तो क्या राहुल गांधी यह समझ नहीं पाए कि यह सब अम्बेडकर के मुद्दे से भटकाने की रणनीति थी। दरअसल राहुल गांधी पर आरोप है कि उनके धक्के में सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी को चोट आई हैं। दोनों सांसदों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में एडमिट कराने की बात सामने आई है। क्या दोनों सांसदों को इतनी चोट लग गई कि उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी के दोनों सांसदों से बातचीत करने की बात सामने आई है। सभापति कह रहे हैं कि एक महिला सांसद उनके पास रोती हुई आई थी। देखने की बात यह है कि जब प्रताप सारंगी चोट को दिखा रहे थे तो निशिकांत दुबे राहुल गांधी को खरी-खोटी सुनाते दिखाई दिए। मतलब राहुल गांधी पर एक बूढ़े को घायल करने का आरोप लग जाये। बीजेपी ने अम्बेडकर के मुद्दे को पीछे धकेल दिया और राहुल गांधी के धक्का देने का मुद्दा आगे आ गया।दरअसल एकमात्र नेता राहुल गांधी ही हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरते रहे हैं। बीजेपी के स्टैंड से लग रहा है कि अब राहुल गांधी से तरीके से निपटा जाएगा। इसे विपक्ष की कमजोरी कहें या फिर बीजेपी की रणनीति कि बीजेपी की सधी चाल के सामने विपक्ष कहीं टिक नहीं पा रहा है। अम्बेडकर मुद्दे पर जो विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा था, उसकी हवा बीजेपी ने धक्का कांड से निकाल दी। मतलब प्रतिपक्ष नेता को खलनायक साबित कर दिया गया। देखने की बात यह है कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के अलावा किसी क्षेत्रीय दल का कोई नेता राहुल गांधी के साथ खुलकर नहीं आया है। मतलब विपक्ष की एकजुटता नहीं दिखाई दी। इसी का फायदा बीजेपी उठाती है। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद को बीजेपी सांसदों के धक्का देने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। देखने की बात यह है कि राजनीति में काफी नेताओं के बदसलूकी करते हुए मारते पीटते हुए काफी वीडियो वायरल होते रहते हैं पर राहुल गांधी के अब तक के राजनीतिक करियर में ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिलती कि जिसमें वह हिंसात्मक भूमिका में हों। वह अपनी न्याय यात्रा में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते रहे हैं।

-

भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर: विरासत दमक रही, परिजन बदहाली में जीने को मजबूर

दीपक कुमार तिवारी

भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर का नाम आज लोक-साहित्य और संस्कृति के आकाश में अमर है। उनकी रचनाएँ “विदेशिया,” “बेटी-बेचवा,” और “गबरघिचोरहा” न केवल समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आवाज बनीं, बल्कि भारतीय समाज में स्त्री-विमर्श और लोक-संस्कृति के पुनर्जागरण की शुरुआत भी की। लेकिन यह विडंबना ही है कि जिस दीपक ने समाज को रोशन किया, उसी के नीचे आज घोर अंधेरा है।

छपरा जिले के कुतुबपुर दियारा गांव में जन्मे भिखारी ठाकुर की जयंती और पुण्यतिथि पर लाखों रुपये खर्च कर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनके नाम पर अनुदान लेने वाले संस्थाओं की कमी नहीं है। मगर उनके परिजन आज भी गरीबी और उपेक्षा का जीवन जीने को मजबूर हैं।

परिवार की बदहाली:

भिखारी ठाकुर के प्रपौत्र सुशील ठाकुर आज चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए भटक रहे हैं। सुशील बताते हैं, “अगर फुआ और फूफा नहीं होते तो मैं शायद एमए तक की पढ़ाई नहीं कर पाता। अब नौकरी के लिए दर-दर भटक रहा हूँ। पैनल सूची में नाम होने के बावजूद एक साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहा हूँ।”

गांव की स्थिति भी दयनीय है। उनका पुराना खपरैल घर टूटने की कगार पर है। गांव में आज तक न पक्की सड़क बनी, न बिजली की व्यवस्था है। बाढ़ और गरीबी ने लोगों की कमर तोड़ दी है।

संघर्ष का प्रतीक, पर असहाय विरासत:

भिखारी ठाकुर का परिवार कभी उनकी कला को जीवित रखने के लिए प्रयासरत था। उनके पुत्र शीलानाथ ठाकुर और पोते राजेन्द्र ठाकुर ने मंडली बनाकर नाटकों का मंचन किया। लेकिन गरीबी के दबाव में यह परंपरा टूट गई। उनके परिवार के सदस्य अब मजदूरी और छोटी-मोटी नौकरियों के सहारे जीवन बिता रहे हैं।

भिखारी ठाकुर का योगदान:

भिखारी ठाकुर ने अपने नाटकों और गीतों के माध्यम से बेमेल विवाह, नशापान, स्त्री शोषण और गरीबी के खिलाफ आवाज उठाई। “विदेशिया” में उन्होंने विरह और सामाजिक प्रताड़ना का सजीव चित्रण किया, जो आज भी प्रासंगिक है। महान साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन ने उन्हें “भोजपुरी का शेक्सपियर” कहा था।

सरकार और समाज की अनदेखी:

भिखारी ठाकुर के नाम पर हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मगर उनके परिवार और गांव के हालात नहीं सुधरते। कुतुबपुर गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। न शिक्षा का उचित प्रबंध है, न स्वास्थ्य सुविधाएँ।

समस्या का समाधान:

लोक-संस्कृति के इस पुरोधा के गांव को अगर सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, तो इसे आदर्श ग्राम बनाया जा सकता है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार को भिखारी ठाकुर के परिवार के लिए पेंशन और नौकरी जैसी सुविधाओं का प्रबंध करना चाहिए।

भिखारी ठाकुर की कृतियां आज भी साहित्य के उच्च मानकों पर खरी उतरती हैं। लेकिन यह दुखद है कि उनका परिवार और गांव अपनी ही विरासत की उपेक्षा का शिकार है।

-

धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता : असमानता और अन्याय को दूर करने की औषधि

धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता, जिसे समान नागरिक संहिता के रूप में भी जाना जाता है, सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनकी धार्मिक सम्बद्धता कुछ भी हो, व्यक्तिगत मामलों-जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकार-को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक ही सेट प्रस्तावित करती है। भारत वर्तमान में हिंदू कानून, मुस्लिम कानून (शरिया) और ईसाई कानून सहित धर्म पर आधारित कई व्यक्तिगत कानूनों के तहत काम करता है। धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता का उद्देश्य इन विविध कानूनी प्रणालियों को एक समान संहिता से बदलना है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। इसका लक्ष्य विभिन्न समुदायों में और उनके भीतर कानूनी एकरूपता प्राप्त करना है, जिससे पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांत में यह प्रावधान है कि “राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।” हालाँकि, एक निर्देशक सिद्धांत होने के कारण, यह न्यायोचित नहीं है। समान नागरिक संहिता उदार विचारधारा से जुड़ी है और उदार-बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) , 15 (भेदभाव का निषेध) और 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के अंतर्निहित सिद्धांतों का समर्थन करते हैं।

डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत में वर्तमान में पूरे देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता लागू नहीं है। इसके बजाय, अलग-अलग समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मुद्दों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानून धर्म के अनुसार अलग-अलग होते हैं। प्रधानमंत्री ने एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की वकालत की है, जो डॉ. अंबेडकर के एकीकृत कानूनी ढांचे के दृष्टिकोण को प्रतिध्वनित करती है। इस आह्वान का उद्देश्य मौजूदा कानूनों के कथित सांप्रदायिक और भेदभावपूर्ण पहलुओं को सम्बोधित करना और कानूनी प्रणाली को एकीकृत करना है। सुप्रीम कोर्ट ने देश को धार्मिक आधार पर विभाजित करने वाले कानूनों को ख़त्म करने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। हिंदू कोड बिल सिखों, जैनियों और बौद्धों सहित हिंदुओं के लिए व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध और एकीकृत करने के लिए पेश किया गया। गोवा में गोवा सिविल कोड (पुर्तगाली सिविल कोड 1867) के तहत एक समान नागरिक संहिता है, जो धर्म या जातीयता की परवाह किए बिना सभी गोवावासियों पर समान रूप से लागू होती है। उत्तराखंड ने हाल ही में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया है, जो अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सभी निवासियों पर लागू विवाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करता है।

समान नागरिक संहिता असमानता को बनाए रखने वाले पुराने व्यक्तिगत कानूनों को हटाकर धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखेगी। यह सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी उपचार सुनिश्चित करता है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, एक एकीकृत कानूनी ढांचे को बढ़ावा देता है जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। समान नागरिक संहिता व्यक्तिगत कानूनों में निहित भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करेगी, विशेष रूप से महिलाओं को प्रभावित करने वाली प्रथाओं को। नागरिक कानूनों को मानकीकृत करके, यह सभी के लिए समान अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी देगा, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाएगा। यहाँ तक कि एक धर्म के भीतर भी, इसके सभी सदस्यों को नियंत्रित करने वाला एक भी सामान्य व्यक्तिगत कानून नहीं है। उदाहरण के लिए, मुसलमानों के बीच विवाह के पंजीकरण के लिए, कानून जगह-जगह अलग-अलग होते हैं। समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे नागरिक मामलों पर केंद्रित है, जिसमें धार्मिक प्रथाओं को अछूता रखा गया है। यह दृष्टिकोण अन्य लोकतंत्रों में प्रथाओं के साथ संरेखित है जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता के साथ एक समान कानूनी ढांचा मौजूद है। समान नागरिक संहिता भारत के कानूनी ढांचे को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाएगी, जटिल और असंगत व्यक्तिगत कानूनों को सरलीकृत प्रणाली से बदल देगी।

इससे कानूनी अनिश्चितता कम होगी और कानूनी खामियों का फायदा उठाने से रोका जा सकेगा। उदाहरण के लिए, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ के मामले ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे व्यक्ति कानूनी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए व्यक्तिगत कानूनों में अंतर का फायदा उठा सकते हैं। समान नागरिक संहिता को लागू करने से कई व्यक्तिगत कानून विवादों को कुशलतापूर्वक हल करके न्यायपालिका पर बोझ काफ़ी कम हो जाएगा। इससे अन्य महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए संसाधन मुक्त होंगे, जिससे समग्र न्यायिक प्रभावशीलता में सुधार होगा। मार्च 2022 तक भारत की अदालतों में लगभग 4.70 करोड़ मामले लंबित हैं, न्यायपालिका लंबित मामलों को निपटाने के लिए संघर्ष कर रही है। वैश्विक धारणा: समान नागरिक संहिता को अपनाने से समानता, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करके वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिल सकता है। संवैधानिक कर्तव्य की पूर्ति: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता धर्म को सामाजिक सम्बंधों और व्यक्तिगत कानूनों से अलग करेगी, समानता सुनिश्चित करेगी और इस प्रकार सद्भाव और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देगी।

भारतीय कानून पहले से ही कई सिविल मामलों में एक समान संहिता बनाए रखते हैं, जैसे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम और सिविल प्रक्रिया संहिता। हालाँकि, राज्यों ने कई संशोधन किए हैं, जिससे धर्मनिरपेक्ष नागरिक कानूनों के भीतर भी विविधता आई है। संविधान के अनुच्छेद 371 (ए) से (आई) और छठी अनुसूची कुछ राज्यों को विशेष सुरक्षा प्रदान करती है, जो पारिवारिक कानूनों में क्षेत्रीय विविधता की मान्यता को दर्शाती है। समवर्ती सूची में व्यक्तिगत कानूनों को शामिल करना इस विविधता की सुरक्षा का समर्थन करता है, जो अनुच्छेद 44 के तहत एकरूपता के लिए दबाव के साथ विरोधाभास को उजागर करता है। समान नागरिक संहिता भारत के बहुलवादी समाज के लिए ख़तरा हो सकती है, जहाँ लोगों की अपने धार्मिक सिद्धांतों में गहरी आस्था है। भारत के 2018 के विधि आयोग ने कहा कि इस स्तर पर समान नागरिक संहिता “न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय” , इस बात पर ज़ोर देते हुए कि धर्मनिरपेक्षता को सांस्कृतिक मतभेदों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करना चाहिए, न कि उन्हें कमज़ोर करना चाहिए। टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक संयुक्त राष्ट्र के भीतर विविध पहचानों को पहचानने और संरक्षित करने के बारे में है।

समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय पहचान के तहत कई व्यक्तिगत पहचानों के सह-अस्तित्व को संभावित रूप से नष्ट करके इस सिद्धांत के साथ संघर्ष कर सकती है। समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश या दृष्टिकोण की अनुपस्थिति एक महत्त्वपूर्ण बाधा है। सभी व्यक्तिगत कानूनों को मिलाने या संवैधानिक जनादेश का पालन करने वाले नए कानून बनाने की जटिलता आम सहमति बनाने को जटिल बनाती है। अल्पसंख्यक अक्सर समान नागरिक संहिता को बहुसंख्यक दृष्टिकोण के थोपे जाने के रूप में देखते हैं, जिससे अनुच्छेद 25 और 26 के तहत उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। समान नागरिक संहिता संभावित रूप से एक ऐसी संहिता लागू कर सकती है जो सभी समुदायों में हिंदू प्रथाओं से प्रभावित हो। आदिवासी समुदायों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों में अलग-अलग विवाह और मृत्यु संस्कार होते हैं जो हिंदू रीति-रिवाजों से काफ़ी भिन्न होते हैं। चिंता है कि समान नागरिक संहिता समान प्रथाओं को लागू कर सकती है, जिससे इन अनूठी प्रथाओं पर प्रतिबंध लग सकता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में समान नागरिक संहिता को लागू करना, जहाँ धार्मिक समुदाय अपने स्वयं के व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हैं, महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।

भारत के विधि आयोग ने सुझाव दिया कि एक समान नागरिक संहिता लागू करने के बजाय, मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों के भीतर भेदभावपूर्ण प्रथाओं का अध्ययन और संशोधन करना अधिक विवेकपूर्ण है। समान नागरिक संहिता को भारत की बहुसंस्कृतिवाद को मान्यता देनी चाहिए और इस बात पर बल देना चाहिए कि एकता एकरूपता से अधिक महत्त्वपूर्ण है, जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा समर्थित है। समान नागरिक संहिता को निष्पक्ष और वैध बनाने के लिए धार्मिक नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों और समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक परामर्श आवश्यक है। सांसदों को समानता और लैंगिक न्याय के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए असंवैधानिक प्रथाओं को हटाने और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करने के बीच संतुलन बनाना चाहिए। संविधान सांस्कृतिक स्वायत्तता का समर्थन करता है, जिसमें अनुच्छेद 29 (1) विविध संस्कृतियों की सुरक्षा करता है। समुदायों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रथाओं को मूल्यों के साथ जोड़ना चाहिए। समान नागरिक संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समझ और स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक आउटरीच प्रयासों के माध्यम से नागरिकों को शिक्षित करने की आवश्यकता है।

पुराने और विभाजनकारी व्यक्तिगत कानूनों से आगे बढ़ना एक ऐसे भारत के संवैधानिक दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जहाँ सभी नागरिकों के साथ कानून के तहत समान व्यवहार किया जाता है। जैसा कि बाबासाहेब अंबेडकर ने कहा था, “कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार हो जाता है, तो दवा दी जानी चाहिए।” धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता वह दवा है जिसकी भारत को उस असमानता और अन्याय को दूर करने और ठीक करने की आवश्यकता है जिसने हमारे समाज को लंबे समय से ग्रसित किया है।

(लेखक कवि, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट हैं)